アガベ ユタエンシス ‘エボリスピナ’ | 時が磨く、鋭さと気品

アガベ ユタエンシス ‘エボリスピナ’ | 時が磨く、鋭さと気品

基本情報

-

学名:Agave utahensis var. eborispina ー アガベ・ユタエンシス・エボリスピナ(通称:エボリスピナ)

-

科名・属名:キジカクシ科(クサスギカズラ科)/アガベ属

-

自生地:米国・カリフォルニア州(ノパ山脈周辺〜ネバダ州境の岩場などの乾燥地帯)

-

生育型:春秋成長型(夏はやや停滞、冬は緩慢〜休眠)

-

サイズ:自生地では直径・高さとも約30〜40cm。

-

増やし方:株分け(仔吹き)、実生(タネまき)

特徴と魅力

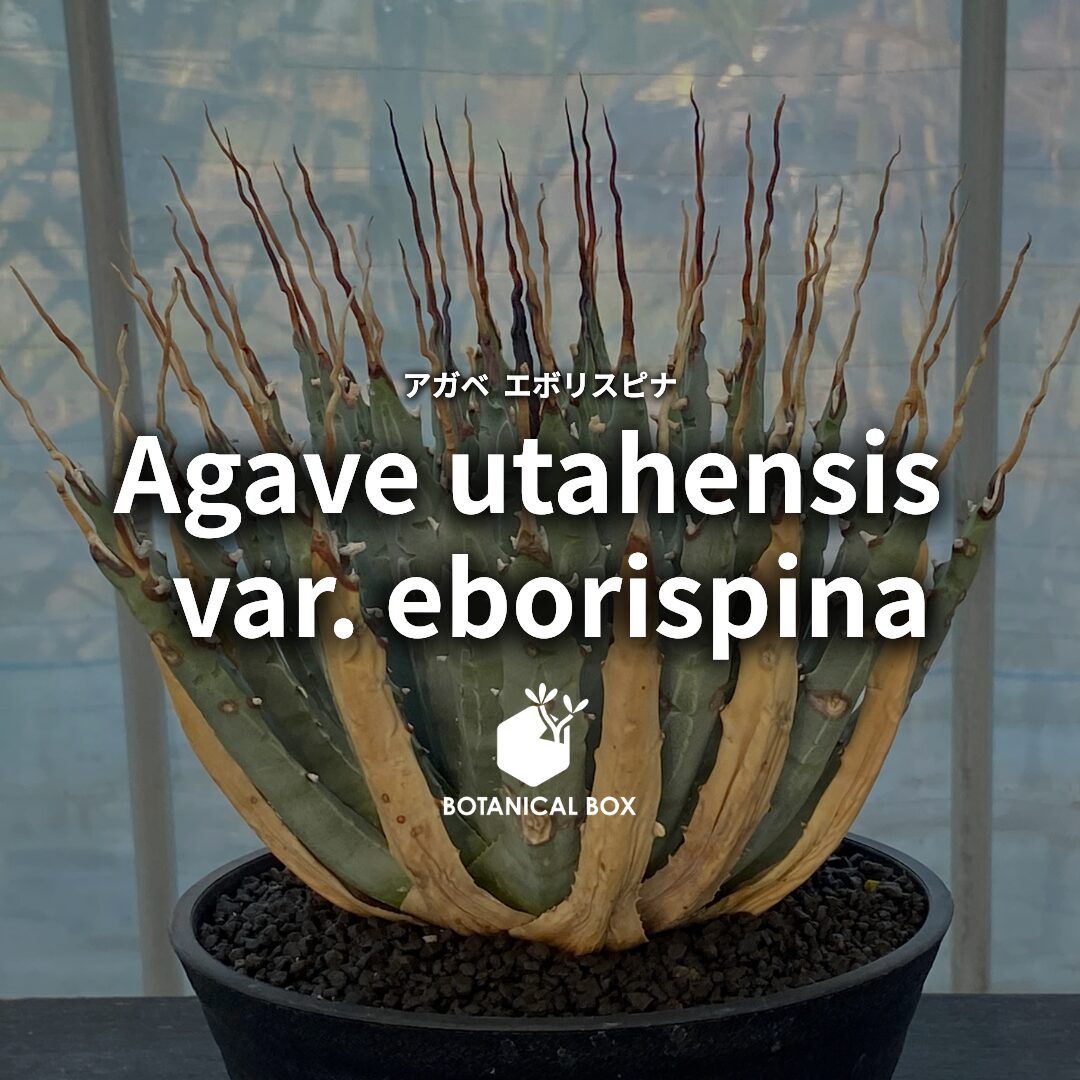

エボリスピナのいちばんの見どころは、葉先から伸びる長くしなやかな“象牙色の棘(スピン)”。乾いたときは乳白色、濡れると一時的に黒みを帯びることがあり、表情がくるりと変わります。青白〜淡い緑の肉厚葉には、鋸歯の跡が残り、ロゼット全体がきゅっと締まって見えるのも魅力。古葉が枯れるとベージュのような色調になり、淡緑とのコントラストが渋く映えます。中には、トップスピンがねじれるタイプ(通称「陽炎―かげろう」)もあり、鑑賞的価値が高く人気です。

生長は非常にゆっくり。一葉ごとに時間の層が重なる“年輪の彫刻”のようで、数年単位でロゼットが密に詰まる。大株と言わずとも、卓上サイズでも凛とした存在感を放ちます。シンプルなのに絵になる――そんな美しさを極めたアガベです。

成長過程や季節ごとの変化

春と秋に活動が高まり、日中は気温が上がりつつ夜はほどよく冷える環境で調子が出ます。夏の高温多湿が苦手で、停滞〜やや消耗モードへ。直射の熱気と無風状態が続くとダメージを受けやすく、強い日差しは好きでも「蒸れ」は大敵です。冬は乾かし気味なら低温に耐え、ロゼットは引き締まって色味がややくすむことがあります。長い時間をかけ、下葉が順に枯れ色になっていく過程も味わい深い。実生からの場合、“らしい姿”になるまで10年スパンでじっくり楽しむ気持ちで向き合うと、むしろ贅沢な趣味になります。

育て方

光

-

基本はよく日の当たる場所。春・秋は直射管理でロゼットが締まります。

-

真夏の猛暑期は、強光+熱気+無風の三拍子が揃うと葉焼け・蒸れの原因に。薄く遮光(10〜20%)や、午前中の直射+午後は明るい半日陰、さらに扇風機等で通風を確保すると安心。

水

-

「乾かして、しっかり与える」のメリハリが基本。用土がカラカラに乾いてから、鉢底から流れ出るまで与え、その後はしっかり乾かします。

-

成長が鈍る真夏と冬は回数を減らす。夏は夕方以降の涼しい時間帯に、冬は晴天続きで用土が乾きすぎる時のみ少量。

土(用土)

-

水はけ良好な配合がベース。軽石・赤玉(硬質)・鹿沼などの無機質用土を中心に配合すると安定します。

-

乾いた状態なら低温に比較的強く、屋外越冬の例もあります(ただし寒風・霜は回避)。管理目安として最低5℃を下回らない場所ならより安全。

-

夏場は「涼しく風が動く」ことが最重要。温室・室内でも送風で蒸れ対策を。

肥料

-

もともとやせ地の植物。与えすぎは徒長・肥料焼けの原因。春と秋にごく薄い液肥を月1回程度、または緩効性肥料をごく少量にとどめます。肥培で大きくするより、締まった株を目指すのが美観の近道。

植え替え

-

春〜梅雨前/秋の立ち上がりが適期。真夏の高温期と真冬の低温期は避ける。

-

根鉢を崩す場合は、切り口を十分乾かしてから新用土へ。通風しの良い日陰で数日乾かしてから植えると良い。

増やし方

-

株分け(仔吹き):親株のわきに出る子株を、根が動き始める季節に分けます。強引に外すとダメージが大きいので、付け根をよく見て、カッター等で清潔に切り、切断面をしっかり乾かすのがコツ。

-

実生:時間はかかりますが形質の幅が楽しめます。発芽後は過湿を避け、強めの光に慣らしながら密植解消を。

育てる際の注意点

-

高温多湿と無風を避ける:エボリスピナの最大の苦手は“蒸れ”。梅雨〜盛夏は通風と乾燥を最優先に。

-

水のやり過ぎに注意:常時湿った状態は根腐れを招きます。乾いてから潅水を徹底。

-

棘の取り扱い:棘は非常に鋭く、かつ折れやすい面も。植え替えや移動時は厚手手袋で安全第一。

-

害虫:カイガラムシが付きやすい。見つけ次第、ブラシで物理除去+適切な薬剤で予防。通風と乾燥を保ち、風通しの悪い隙間を作らない。

雑学コラム

-

“象牙の棘”の名の由来

変種名 eborispina はラテン語で「象牙(アイボリー)の棘」の意。乾けば乳白、濡れると黒味を帯びて見えることがあり、乾湿で装いが変わる“二面性”が愛好家を惹きつけます。 -

“陽炎”という愛称

トップスピンが波打つタイプは、陽炎が立つ景色になぞらえて「陽炎(かげろう)」と呼ばれます。同じ“陽炎”でもねじれ方は千差万別。わずかなカーブから螺旋的な強ねじれまで幅があり、強いねじれの個体はより希少視される。 -

葉が枯れても画になる

エボリスピナは古葉がベージュ~オレンジ色に乾燥して長く残ります。淡緑の現役葉とのツートーンが渋いアクセントになり、あえて枯葉を残して風合いを楽しむ流儀も。“時の積層”を演出してくれます。 -

“高山性アガベ”と呼ばれる背景

ユタエンシス群(基本種・ネヴァデンシス・エボリスピナ等)は、標高のある乾いた岩場に点在。昼夜の寒暖差と強風、排水抜群の斜面という環境で鍛えられており、乾いた低温には比較的強い一方、熱×湿度×停滞空気の組み合わせは苦手――という性質に納得がいきます。太い主根(タップルート)が岩の割れ目をつかむように伸びるのも、この環境適応の証です。 -

分類と“顔つき”の話

ユタエンシス群は地理的に連続分布し、白長棘の“エボリ”、黒短棘で詰まり気味の“ユタエンシス(基本種)”、葉幅広めで短棘の“カイバベンシス”、そして日本で「青磁炉」の愛称で親しまれてきた“ネヴァデンシス”など、タイプがなだらかに繋がるのが面白いところ。山(コロニー)ごとに“白い棘が多い山”“黒い棘が多い山”といった傾向はあるものの、個体差が大きく、一株だけでの厳密な同定は難しいというのが実感です。園芸的には“白長棘ならエボリっぽい”といった呼び分けになるか。 -

ゆっくり育つ贅沢

実生から“これぞ”という風貌に整うまで10年以上かけて選抜・仕立てる世界があります。時間が価値を育てる、そんな奥ゆかしさもエボリスピナの醍醐味。急がず、光・風・乾きを味方にして、少しずつ“自分の一株”を作っていく――そのプロセスこそがコレクションの愉しみです。

まとめ

エボリスピナは、強光・乾燥・通風が揃うほどにロゼットが締まり、象牙色の長棘が一段と際立つ“時間芸術”のようなアガベです。管理の肝は、夏の蒸れ対策と水やりのメリハリ。冬は乾かし気味で低温に当てて締め、春秋にじっくり作り込む――それだけで、卓上サイズでも驚くほどの存在感を放ちます。扱いに少し注意は必要ですが、ゆっくり育てること自体が楽しみになる一株。初めての方は小さめの鉢から、初めてみるのもいいでしょう。

関連情報

植物でワクワクを| BOTANICAL BOX

世界はあなたの見たことのない植物で溢れている。

コレクター心をくすぐるカッコいい植物や、想像の斜め上をいくような珍奇な植物。

私たちは、そんな厳選した世界各国の植物をお届けし、新たな発見と感動を提供します。

| SHOP | BOTANICAL BOX(ボタニカルボックス) |

|---|---|

| 住所 |

栃木県真岡市 ※請求があった場合には遅滞なく開示いたします。 |

| 営業時間 | 10:00~17:00 |

| 定休日 | 土日祝 |

| 代表者名 | 渡辺 京 |

| info@botanicalbox-official.com |