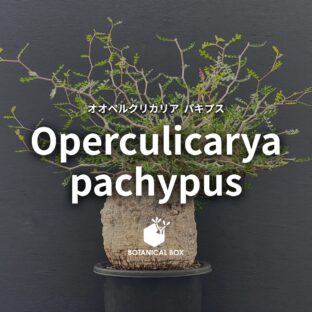

オペルクリカリア パキプス | 荒野に君臨する塊根植物の王

オペルクリカリア パキプス | 荒野に君臨する塊根植物の王

基本情報

-

和名:オペルクリカリア・パキプス

-

学名:Operculicarya pachypus

-

科・属:ウルシ科(Anacardiaceae)・オペルクリカリア属(Operculicarya)

-

原産地:マダガスカル南西部(標高10〜500mの乾燥林・落葉樹林の岩場や砂礫地)

-

特徴分類:コーデックスプランツ(塊根植物)

-

サイズ感:成木でも1m前後にとどまるが、鉢植えでも巨木のような風格を持つ

特徴と魅力

「塊根植物の王様」と称されるオペルクリカリア・パキプス。その最大の特徴は、ずんぐりとした樽のような幹にあります。コルクを思わせる灰褐色の表皮は、年月を重ねるほどに深いしわやイボが浮かび上がり、ただそこにあるだけで圧倒的な存在感を放ちます。その姿は、まさに王者にふさわしい風格。盆栽や鉢植えでありながら、まるで巨木を目の前にしたような迫力を感じられます。

一方で、その幹から伸びる枝には小さく丸い葉が茂ります。ごつごつした幹と比べるとあまりに繊細で、そのギャップが見る人の心を掴みます。太陽の下で光を受けてきらめく葉は、繊細かつ華やか。重厚さと軽やかさが共存する姿は、一株の中に壮大な自然のドラマを凝縮しているかのようです。

秋には葉が赤く色づき、日本の紅葉樹のような風情を漂わせます。冬にはすべての葉を落とし、幹だけの姿になりますが、その静かな力強さもまた美しく、四季を通じて鑑賞価値が高い植物といえるでしょう。

成長過程や季節ごとの変化

春になると硬い幹の節々から新芽が吹き出し、柔らかな葉を広げます。葉が展開する姿は生命の息吹を強く感じさせ、長い休眠を経て再び動き出した力を視覚的に伝えてくれます。夏の間は旺盛に枝を伸ばし、こんもりとした樹姿をつくりあげます。葉は水分を含み、太陽光を浴びて輝くような艶を見せ、盛夏の鉢植えに爽やかな緑陰を演出します。

株が成熟すると、白から淡いクリーム色の小花を咲かせることがあります。小さな花ではありますが、幹の迫力との対比により、より一層繊細さが際立ちます。パキプスは雌雄異株であり、種子を得るには雄株と雌株の両方が必要になります。種子から育てることも可能ですが、発芽から塊根が太るまでには非常に長い年月を要するため、成株に仕立てるのはまさに“時間を育てる趣味”といえるでしょう。

秋が深まると葉が赤みを帯び、紅葉した後に落葉します。このときの赤色は一年で最も鮮やかな瞬間であり、落葉直前の儚さと美しさを同時に楽しめます。冬の休眠期は幹だけが残りますが、その表皮の質感や幹の曲線美は葉がなくても十分な存在感を持っています。

育て方

光:一年を通して日当たりを好みます。特に春から秋にかけては直射日光にしっかりと当てることで幹が引き締まり、形の良い株に育ちます。ただし購入直後や葉が柔らかい時期は、急な直射に当てると葉焼けを起こすため、徐々に慣らすことが必要です。真夏は40%ほどの遮光下で管理すると葉が痛みにくく、健やかに育ちます。

水やり:生長期は「8割ほど乾いたらたっぷり」が基本です。真夏は株の調子を見ながら毎日水を与えることも可能で、雨ざらしで管理してもよいほど水分を好みます。葉水も好むため、霧吹きやシャワーで葉を湿らせると活き活きとした姿を保ちやすくなります。秋以降は徐々に水やりを減らし、冬は断水気味に。ただし完全断水は根の枯死を招くこともあるため、晴れた日を狙って月に1〜2回軽く湿らせるとよいでしょう。

土:原生地が砂礫地であることから、排水性の良い用土を選びます。赤玉土、軽石、鹿沼土などをベースに腐葉土を少量混ぜ、乾燥気味に育てられる配合がおすすめです。

温度:寒さに弱く、10℃以下では株の調子を崩しやすいため冬は室内管理が必須です。暖房の効いた部屋よりも、日中にしっかり日が当たる窓辺や温室が理想です。葉を落とした休眠期でも光合成を行うため、冬もできる限り日光に当て続けてください。

肥料:春から夏にかけて、薄めた液体肥料を2〜3週間おきに与えると生育が安定します。マグァンプKなどの緩効性肥料を少量用土に混ぜ込んでおくのも有効です。

育てる際の注意点

-

発根済み株を選ぶこと:パキプスは輸入時に根を切られていることが多く、未発根株は栽培が難しいため、初心者は必ず発根済み株を選びましょう。

-

徒長防止:日照不足は枝の徒長を招き、全体の樹形が乱れます。なるべく直射日光に当て、風通しを良くして育てると締まった姿に育ちます。

-

剪定で樹形を整える:枝はよく伸びるため、生長期にはこまめに剪定を行い、コンパクトな姿に整えます。

-

寒さ対策:最低気温が10℃を下回る環境では冷害を受けやすいため、早めに屋内へ取り込みましょう。

雑学コラム

オペルクリカリア属は、マダガスカルの暮らしに深く関わってきた植物です。薬用や食用として利用されただけでなく、材木やロープの原料、さらには伝統的な儀式にも用いられてきました。単なる観賞用にとどまらず、生活資源としても大切にされてきた背景があります。

しかし近年、塊根植物ブームにより過度な採取が行われ、野生の個体数は大幅に減少しました。そのため現在はワシントン条約(CITES)の付属書Ⅱに登録され、国際的に取引が規制されています。このことから、パキプスは希少性が高く市場で高額で取引されることが多いのです。

名前の由来も興味深く、属名のOperculicaryaはラテン語の「ふた(operculum)」とギリシャ語の「木の実(karyon)」を組み合わせたもの。種小名のpachypusは「太い足」を意味し、どっしりとした幹を端的に表しています。同じ意味を持つ植物にパキポディウムがあり、両者は愛好家の間で比較されることもあります。

また、園芸的な魅力として、パキプスは株ごとに異なる個性を見せます。樽のような幹、分頭するタイプ、低重心で広がるタイプなど、一つとして同じ形の株は存在しません。そのため、自分好みの株を探すコレクション性の高さも大きな魅力となっています。実生から育てれば、さらに個性的な株に出会えるでしょう。

まとめ

オペルクリカリア・パキプスは、重厚な幹と繊細な葉をあわせ持ち、四季ごとに異なる表情を見せる魅力的なコーデックスプランツです。育成にはある程度の工夫が必要ですが、発根済みの株を選べば初心者でも十分に楽しめます。

盆栽のように仕立てて長く付き合えば、鉢の中で巨木を育てているかのような感覚を味わえるでしょう。大自然の縮図を手元に置くような贅沢さを感じさせるパキプスは、まさに“時を育てる植物”。希少でありながら丈夫な性質を持つため、一度手にすれば一生の友となる存在です。

育てながら枝を剪定し、自分だけの樹形に仕立てていく過程も楽しみのひとつ。小さな鉢の中に、壮大な自然の物語を宿すオペルクリカリア・パキプス――その奥深さをぜひ味わってみてください。

関連情報